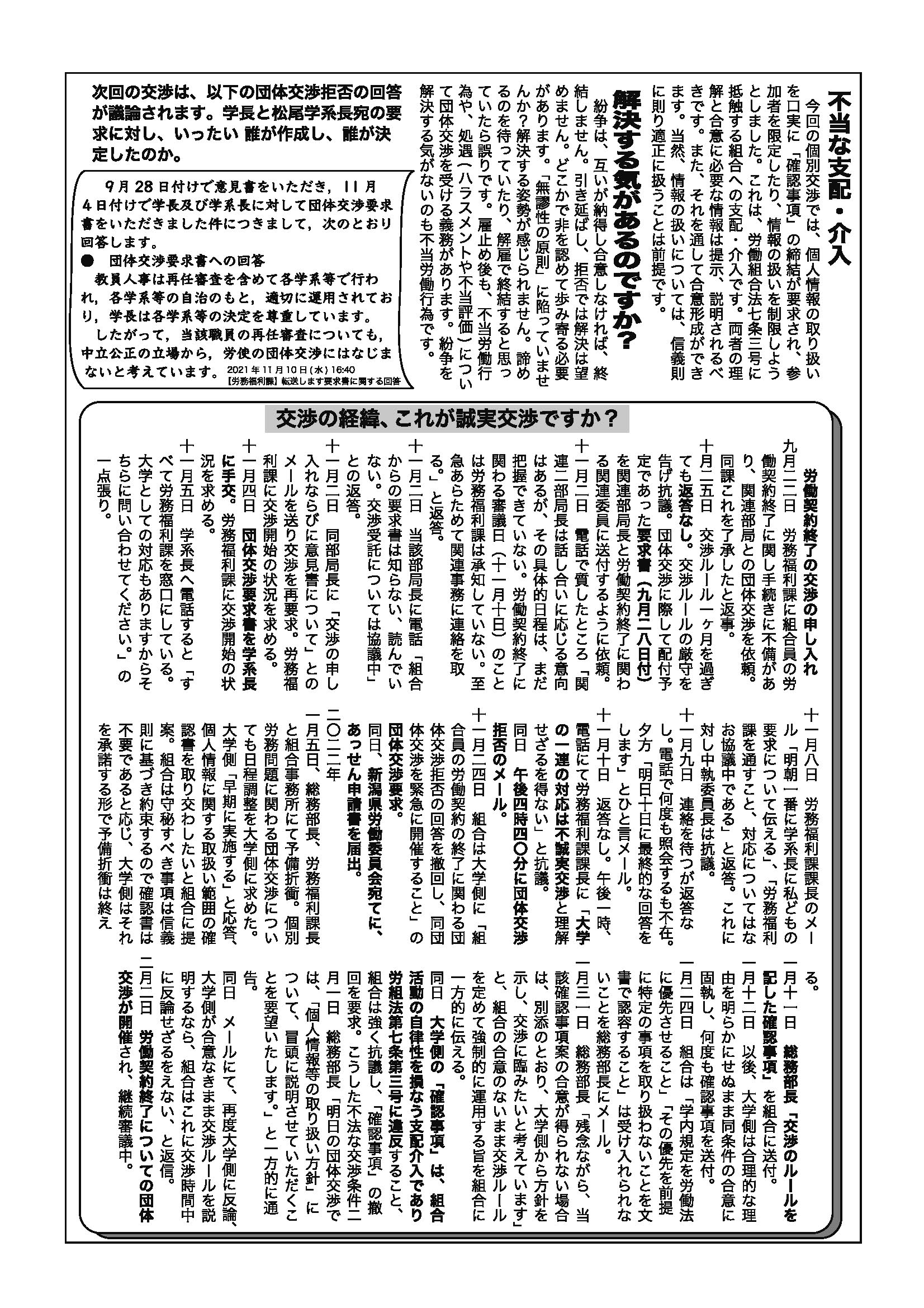

組合員労働契約終了に関わる団体交渉第2回を行いました

9:00から10:30にかけて、組合員労働契約終了に関わる団体交渉第2回を行いました。執行部の交渉の誠実性に強く疑問の残るものとなりました。詳細はあらためてお伝えします。

【2022/02/08】組合員、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え:委員長・教授会にメールを送付

個別労務相談問題について、該当組合員(以下、Z氏)が、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え、委員長・教授会にメールを送付なさいました。当該組合員の了承を得て、ここに一部を転載します。ご自身の授業改善を計画して8月に学部の求めに応じて提出した書類が、学部長・学務委員長のところで根拠なくそのまま「預かり」とされました。11月に雇い止めが決定した後も無視されました。それから3ヶ月後になって教授会において初めて審議されることになったのです。しかし原案は「対応見送り」です。同氏に対する長期間の授業停止の根拠となっていたものは、同計画書の未提出でした(この提出要求に対する不当性は組合も組合員も指摘しています[リンク先を参照])。

しかし提出がされてもなお、内容に対する学部執行部側からの返答はいっさいこの間当該組合員に対してなされておりません。働く仲間の人権の尊厳をあまりにも軽視した措置とはいえないでしょうか。組合の皆さまのご意見をお待ちしています。

以下、Z氏の抗議文抜粋です。同氏はこの問題以来、心身に大きなストレスを抱えて定期診療を受けています。

=============

(…)教授会、体調不良で欠席いたします。資料に目を通したところ、学務委員会の議事録で気になる記述があったので、次の2件について確認させてください。回答をいただきたく存じます。

(教授会審議事項の一部引用、趣旨はZ氏より提出された「授業改善計画書」の「対応」を、委員会は「見送る」旨が提示。)

これは、私が2021年8月17日にA学部長および学務委員長に提出した授業改善計画書のことと理解しました。同年9月xx日のB学部教授会において、資料となっていた「令和3年度第x回B学部学務委員会(臨時) 議事録(日付略す)」には「(4) その他 A学部長より、現在、Zから授業改善計画書が学部長と学務委員長宛に提出されていることが呈示され、引き続き、当該書類を預かる案が審議のうえ承認された。」とありました。

再度審議事項になったようですが、私が提出した授業改善計画書に対する学部からの回答はないのでしょうか?(以下 略)

(省略)

以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。10日までに回答が無い場合は、労働局に連絡いたします。

Z

==========

関連リンク:【2021.11.12】組合員に対する不当な雇止めを撤回することを求める意見書 – 新潟大学職員組合 (sakura.ne.jp)

職場でのいじめ、理不尽なハラスメント、雇用、働き方に関わる使用者側の権利濫用へのご相談は、いつでも大学職組にご相談ください。組合顧問弁護士とともに、お力になります。

【2022/02/06】組合員労働契約終了に関わる団体交渉(第1回、2月2日開催)報告

【2022/02/06】組合員労働契約終了に関わる団体交渉(第1回、2月2日開催)報告

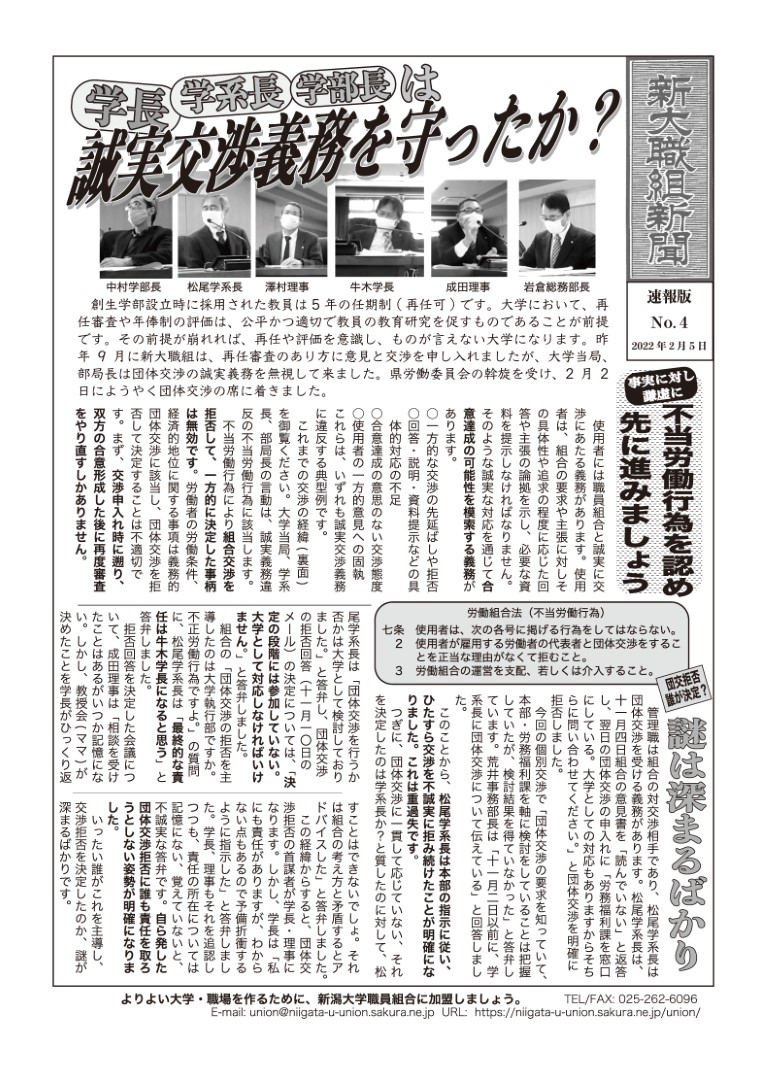

「学長・学系長・学部長は誠実交渉義務を守ったのか?」新大職組新聞No.4が発行されました。こちらからDLできます。

【2022/02/03】労務福利課長と面談を行いました

14:00より労務福利課長とZoomにて団体交渉に関する打ち合わせを行いました。

【2022/02/02】団体交渉(個別労務問題・雇い止め)に関する第1回交渉を行いました。

詳細は緊急公開する速報版(準備中)をご覧ください。

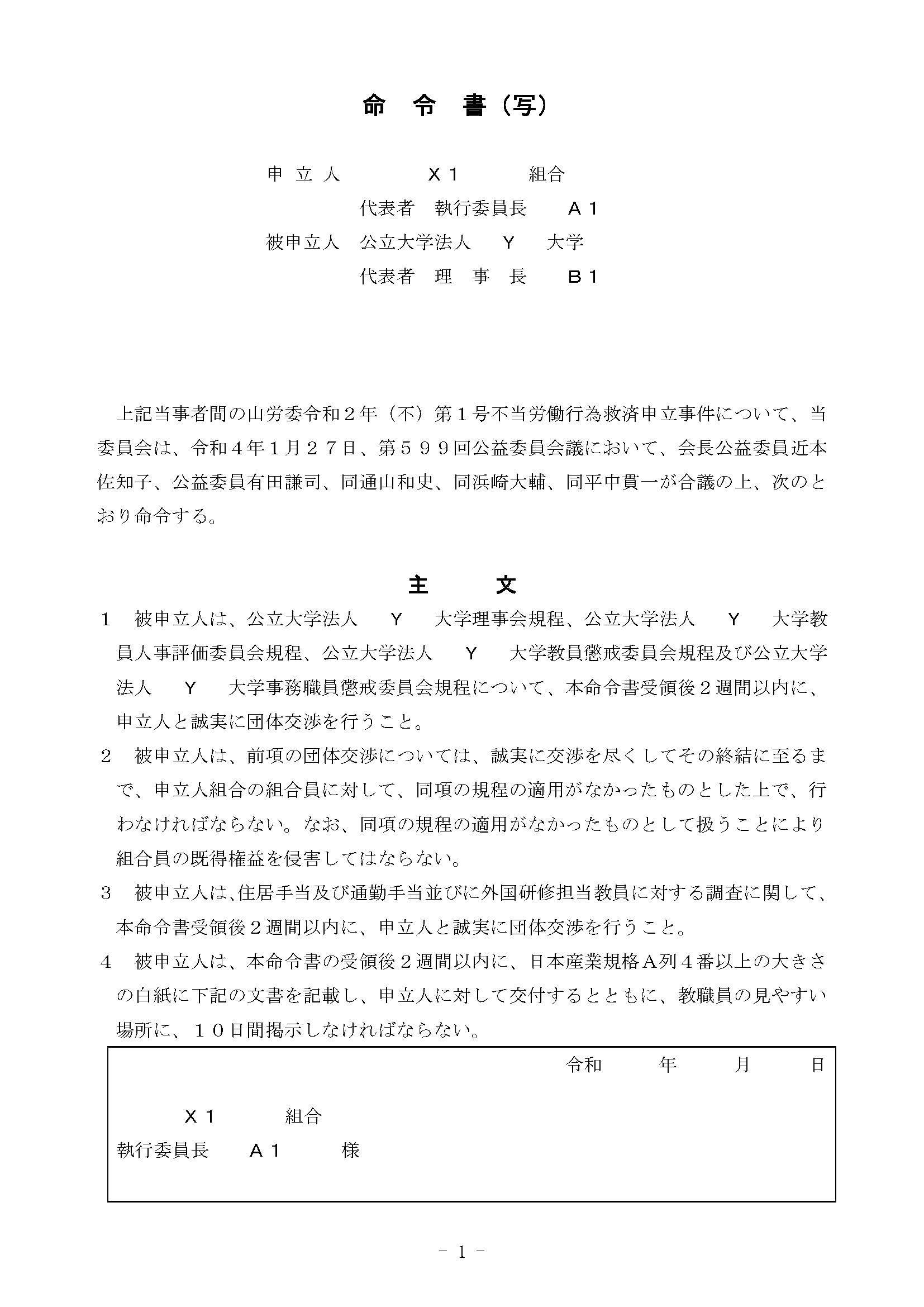

山口県の公立大学法人の団交拒否に同県労働委員会が救済命令を発令

山口県の公立大学法人A大学の団交拒否に対し、同県労働委員会が不正労働行為を認定、救済命令を出しました。

救済命令の全文はこちらから(山口県労働委員会HP)

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/0/1/8/018db49508edee514fcfef1d93bc74b2.pdf

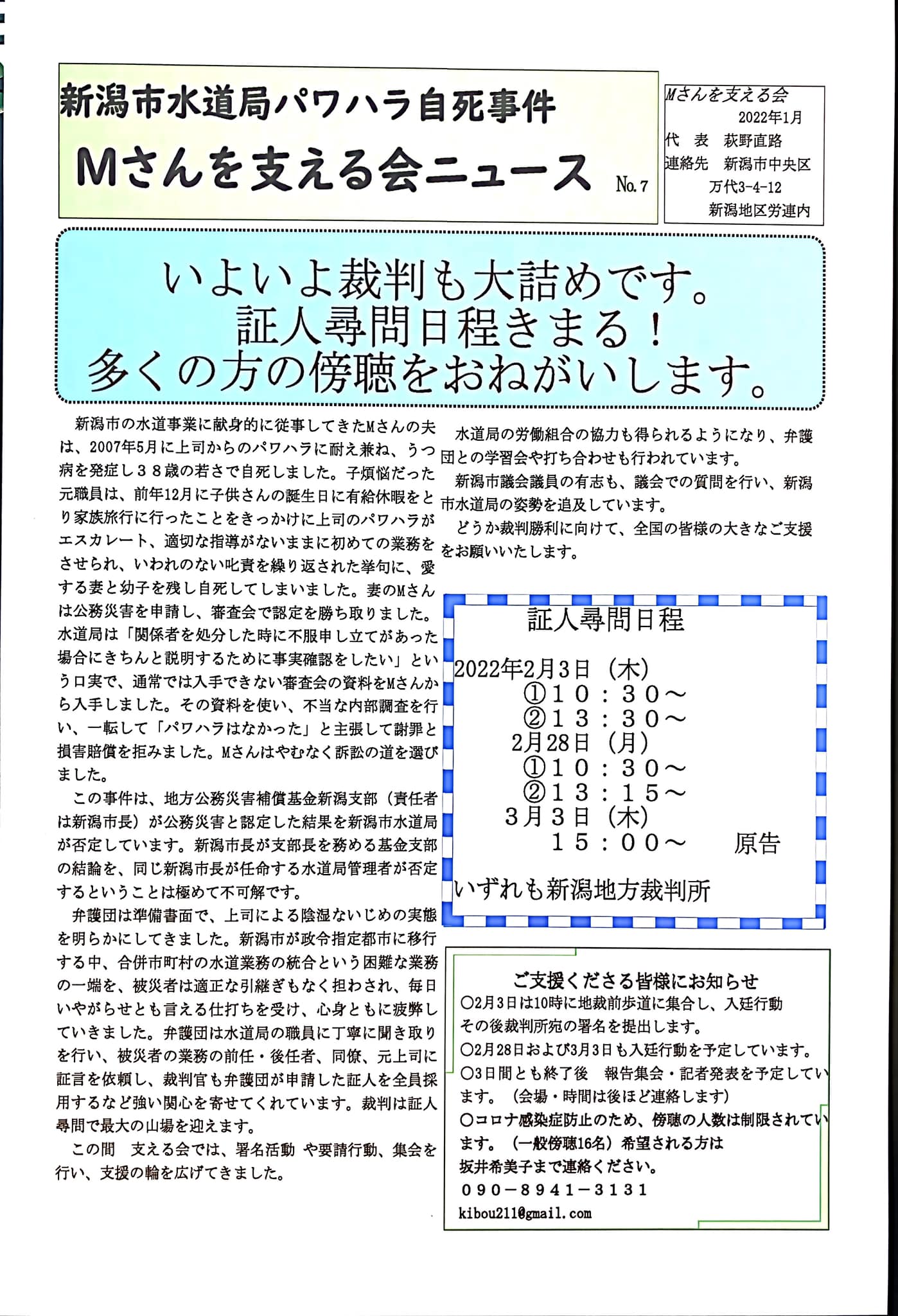

【2022/01/31】新潟市水道局職員自死事件証人尋問開始──支援の輪を新潟大学職員も

2007年に起こった新潟市水道局のパワハラ事件は、その後に遺族の努力で公務災害認定を勝ち取りました。しかし水道局は証言をした元職場の同僚たちに不当な内部調査を行い、パワハラの事実を否認。これに遺族らは訴訟を開始していまに至っています。詳細は以下をご覧ください。

【新潟市水道局職員自死事件】市当局は誠意をもって遺族と向き合っているのか – ウネリウネラ (uneriunera.com)

この2月3日(木)より、遺族及び弁護団の努力で、パワハラの事実があったかどうかを問う証人尋問が新潟地方裁判所で行われます。新潟大学職員組合もこれを注視しています。

支援の輪を新潟大学職員も拡げていきましょう。

【2022/01/31】第1回団体交渉の速報版を発行しました

本日団体交渉です

本日、旭町職員組合と合同しての団体交渉を行います。

新潟大学職員組合団体交渉要求項目

1.2021年8月の人事院勧告によれば、2021年度の国家公務員給与についてボーナスを4.45月分から4.3月分に0.15月分引下げる(期末手当の0.15月分引下げ)ことが勧告された。これが実施されると行政職(一)表適用職員の年間給与は平均62,000円減額となる。本引き下げの対応を法人はどのように検討しているか、至急明らかとすること。

2.そもそも国立大学等の職員の給与水準は、事務・技術職員と国家公務員行政職(一)職員と比較したラスパイレス指数が低い。教員については人材獲得で競合する私立大学と比較して給与水準が低い。同勧告にただ準拠しての引き下げは、法人職員の就業規定の二年連続の不利益変更となり、そこには合理性はみられない。これを決して行わないこと。

3.仮に引き下げを断行するようなことがある場合、組合は法人の財務上の合理性、相当性、必要性を厳しく問うこととなる。これらを資料により示し、誠実な労使交渉をもって組合が十分に納得できるよう団体交渉に臨むこと。また、充分な代償措置、緩衝措置を提示すること。

4.他方、同勧告には、不妊治療休暇(10日)、男性の非常勤職員にも配偶者出産休暇(2日)、育児参加のための休暇(5日)を設けることなど、特別休暇の新設が勧告されている。本法人教職員の労働環境の改善に繋がるかかる制度変更は、早急にこれを措置すること。

5.新型コロナ感染症から国民のいのちと健康を守る最前線で勤務が続いている大学附属病院の医療従事者をはじめ、国立大学等の現場では、コロナ禍を契機にオンラインと対面の両対応が求められ、そのために生じる業務上の手間や学生へのケアの必要性は著しく増加した。ポスト・コロナにおいても教職員の負担が減じる要素は見当たらないのが現状である。法人はこうした状況を鑑み、教職員への特別手当等の措置を緊急に設けること。