「国葬」とは何ぞや?

9月27日に安倍元首相の「国葬」が予定されています。しかし、「国葬」とは何なのでしょうか。岸田首相は、国会審議を避け、国民への説明もなく、それを独断で進めています。閣議決定で済ませるつもりでしょうか。本当にそれでいいのでしょうか。亡くなった人への弔慰は人間の自然な気持ちです。しかし、それを利用するなら許しがたいことです。もしかすると「国葬」は今後の日本のあり方や歴史に関わる重要なことかもしれません。

いま、「国葬」について考える場が必要と思い、以下の学習会を設けました。ぜひ、ご参加ください。

オンライン学習会

「国葬問題を大学という場から考える」

日時: 9月12日(月) 17:20〜19:20頃、開催方法: Zoom

プログラム

第一部 「国葬」問題を考える

自然科学者、政治学者、文学者の講師から各30分程度、お話いただきます。

・「国葬問題を機に憲法を読み直す ー国権主義と民権主義ー」池内 了 先生 (名古屋大学名誉教授・宇宙物理学)世界平和アピール七人委員会、著書に『科学者と戦争』(岩波新書 2016年)等。

・「〈国家装置〉としての国葬問題を考える」佐々木 寛 先生 (新潟国際情報大学・平和学) 日本平和学会理事、著書に『市民政治の育てかた』(大月書店 2017)等。

・「韓国文学と天皇をめぐる断章~元首相国葬をめぐって思ったこと」 斎藤 真理子 先生(韓国現代文学者・翻訳者)新潟市生、お父さまは斎藤文一新潟大学理学部名誉教授。第一回日本翻訳大賞授賞(2015)、著書に『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス 2022)、韓国現代小説翻訳多数。

第二部 参加者との質疑応答 (30分程度)

◎登録: 参加ご希望は、所属と氏名を明記の上、開催時間までに下記の組合書記局アドレスにEメールで。後にZoomアドレス等をお知らせします。

メールアドレス: union@niigata-u-union.sakura.ne.jp

問い合わせは上記アドレスないし tel: 025-262-6096

※学生は事前登録不要です。Zoomアドレスは上の手順でお問い合わせ下さい。

主催/新潟大学職員組合・新潟大学職員組合退職者の会 後援/日本科学者会議

国葬 (1)

新潟支部

あれあれ

国葬バロメーターは右下がり

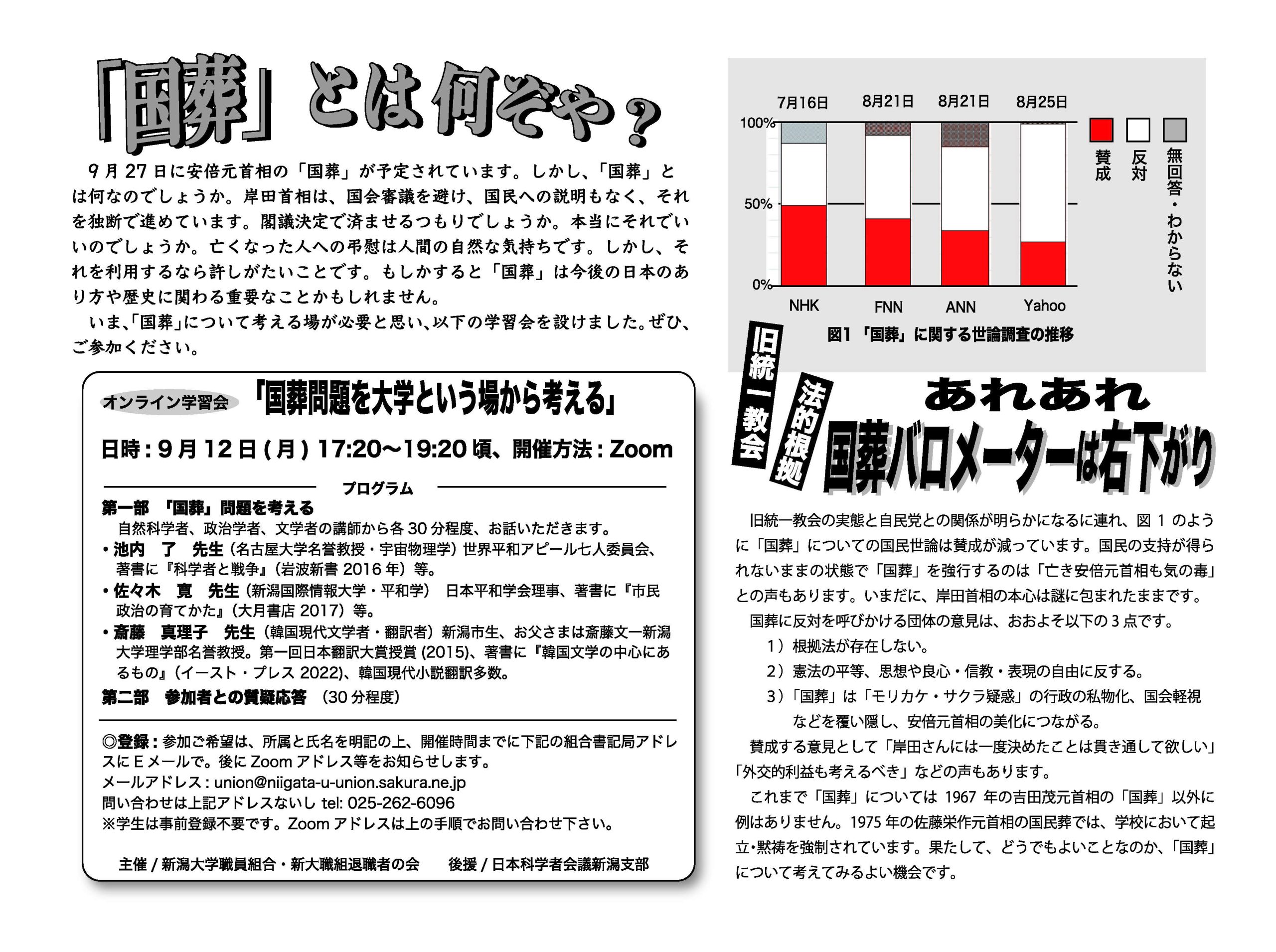

旧統一教会の実態と自民党との関係が明らかになるに連れ、図1のように「国葬」についての国民世論は賛成が減っています。国民の支持が得られないままの状態で「国葬」を強行するのは「亡き安倍元首相も気の毒」との声もあります。いまだに、岸田首相の本心は謎に包まれたままです。

国葬に反対を呼びかける団体の意見は、おおよそ以下の3点です。

1)根拠法が存在しない。

2)憲法の平等、思想や良心・信教・表現の自由に反する。

3)「国葬」は「モリカケ・サクラ疑惑」の行政の私物化、国会軽視

などを覆い隠し、安倍元首相の美化につながる。

賛成する意見として「岸田さんには一度決めたことは貫き通して欲しい」「外交的利益も考えるべき」などの声もあります。

これまで「国葬」については1967年の吉田茂元首相の「国葬」以外に例はありません。1975年の佐藤栄作元首相の国民葬では、学校において起立・黙祷を強制されています。果たして、どうでもよいことなのか、「国葬」について考えてみるよい機会です。